A beleza dos montes e dos vales, dos pinhais, florestas e campos de cultivo (hoje, infelizmente, poucos), das pequenas aldeias e da própria vila de Sardoal, que o verde abraça e envolve, das ribeiras que fazem o seu percurso por estas terras, as terras onde a água também cura, aquela maneira de as pessoas receberem quem vem – tudo isto faz o encanto deste concelho.

Na vila, o vasto património construído: capelas e igrejas, solares, casas, ruas e recantos, recordam outros tempos de presenças de nobres e visitas reais, de velhos ofícios, e reforçam a necessidade de aproveitamento das virtualidades da localização central do concelho de Sardoal, equidistante do mar e da fronteira, com excelentes condições de acessibilidade às principais vias de comunicação, que convida à exploração de um património de sítios, monumentos e territórios, que são, sem dúvida, uma das suas riquezas.

José Mattoso, Suzane Daveu e Duarte Belo, no seu trabalho “Portugal – O Sabor da Terra – RIBATEJO”, publicado pelo Círculo de Leitores para a EXPO 98, referindo-se à zona de transição do Ribatejo para a Beira Baixa, escreviam o seguinte:

“A norte do Tejo, estendem-se vastos planaltos cobertos de pinhal, que se vão elevando progressivamente até atingir, depois dos alinhamentos quartzíticos de Vila de Rei, a base das emaranhadas serras de xisto entalhadas a fundo pelo Zêzere e pelos seus afluentes. Esses planaltos são constituídos por rochas antigas de natureza diversa, amiúde ocultas por sedimentos terciários, em muitos lugares de constituição grosseira, o que não admira por estarem perto dos lugares elevados donde deslizaram. Acumulam-se no sopé da cordilheira Central e representam os vestígios de uma crise generalizada de erosão a qual se deu em época anterior ao encaixe dos vales actuais. A velha charneca, muito degradada, onde domina a monótona esteva, cobriu-se, já no nosso século, com pinheiros e eucaliptos, graças à mão do homem e à humidade trazida pelos últimos sopros vindos do Atlântico e que ainda atingem a região. De quando em quando aparecem algumas «baixas», regadas e férteis, isoladas umas das outras, onde se implantam aldeias e pequenas vilas.

As terras do Sardoal, Mação, Figueiró dos Vinhos, Vila de Rei, Cernache do Bom Jardim, Sertã, etc., eram outrora consideradas estremenhas, sem hesitação alguma. Podemos hoje incluí-las no Ribatejo? À primeira vista, assim parece, ao menos para as vilas mais meridionais, como o Sardoal e Mação, tão próximas de Abrantes. E todavia, nota-se que a própria divisão distrital terá aqui hesitado. A Sertã e Vila de Rei dependem administrativamente de Castelo Branco; ou seja, foram consideradas em 1836 como pertencentes à Beira Baixa, tal como Proença-a-Nova. Mas a recente divisão do país em Unidades Territoriais para fins Estatísticos agrupou estes concelhos, incluindo Mação, numa NUTE III a que se chamou «Pinhal Interior Sul». Trata-se de uma área que se pode considerar residual, por ser a menos povoada de todo o país (tem apenas uns 50 000 habitantes). Nesta divisão apenas o Sardoal ficou ligado a Santarém. Não há dúvidas que estas terras verdadeiramente marginais, desde sempre pouco povoadas, e que o êxodo rural esvaziou ainda mais, não têm nenhuma marca regional nítida. Verifica-se aqui, uma vez mais, que uma região só se pode caracterizar a partir da sua parte central ou dominante e que as suas fronteiras são quase sempre imprecisas e diluídas. “

Este texto evidencia, claramente, as características de transição geográfica do concelho de Sardoal, na confluência de três regiões bem distintas, como o são o Ribatejo, o Alentejo e a Beira Baixa, onde foi beber as suas influências culturais, que se entrelaçam harmoniosamente, de forma genuína e quase única.

Ao longo do percurso que vamos efectuar não vai ser necessária a utilização de um pedómetro, porque os passos podem ser dados de forma descansada e é à visão que cabe o papel principal, podendo os papéis secundários ser desempenhados pelo olfacto e pela audição.

Estamos na Praça da República, sala de visitas da vila de Sardoal, onde se cruzam memórias colectivas de séculos, consubstanciadas de forma mais evidente no Pelourinho, símbolo do poder e autonomia municipal e no painel cerâmico de Gabriel Constant, colocado na parede da Capela do Espírito Santo, onde se pode ler um pequeno trecho da “Tragicomédia Pastoril da Serra da Estrela”, em que Gil Vicente faz intervir dois «lagartos», forma pela qual, no século XVI, já eram conhecidos os habitantes do Sardoal.

No curto percurso urbano que vamos efectuar, seguimos pela Rua Mestre do Sardoal, em direcção à Igreja Matriz da Paróquia de Sant’Iago e S. Mateus de Sardoal, um templo que começou a ser construído em meados do século XV, no reinado de D. Afonso V e onde co-existem, de forma singela e harmoniosa estilos arquitectónicos distintos, como o gótico, o renascença e o barroco e onde se guarda uma das jóias do património artístico sardoalense, os sete painéis do Mestre do Sardoal.

Vale a pena efectuar uma paragem no Adro, para uma observação da paisagem envolvente, que do alto da torre sineira teria uma dimensão e abrangência mais latas, um panorama deslumbrante que, em especial, ao pôr-do-sol, convida a reflexões românticas.

Vamos descer para o coração do Sardoal medieval, passando junto à Casa do Adro e à antiga Escola Primária que foi, depois, Casa do Ensaio da Música, em direcção à Igreja da Misericórdia, um templo que começou a ser construído em 1511, no local onde existia uma pequena ermida, que segundo a tradição popular foi mandada construir pela Rainha D. Leonor de Teles, por volta de 1370, numa altura em que acompanhada do Rei D. Fernando, por aqui estanciou.

Para além do portal principal, cuja autoria é atribuída por alguns especialistas ao Mestre Nicolau de Chanterenne ou à sua oficina, cujos sinais de degradação, em especial na pilastra do lado direito, são motivo de profunda preocupação e a que as entidades competentes não têm sabido ou podido acudir, correndo-se o risco de se perder de forma irreversível uma notável obra de arte que, mesmo assim, vale a pena apreciar com atenção. No interior do templo iremos encontrar um interessantíssimo revestimento cerâmico dos finais do século XVII ou do princípio do século XVIII, em que os painéis do Altar-Mór revelam características únicas no Continente Português, uma vez que só nos Açores é possível encontrar azulejos com características semelhantes.

Um pouco abaixo da Igreja da Misericórdia situava-se a primitiva Igreja Matriz da freguesia de S. Mateus, de que em meados do século XVIII ainda existiam vestígios, hoje completamente perdidos.

Deixando o núcleo central da parte velha do Sardoal, descemos à esquerda em direcção ao Chafariz das Três Bicas, cuja nascente segundo a tradição popular, apareceu na ribeira no Terramoto do dia 1 de Novembro de 1755, através de uma fenda, que um frade que no momento por ali passava não deixou fechar, colocando uma pedra que a manteve aberta. Diz também o Povo que quem beber água pela bica do meio, ficará no Sardoal e enfeitiçado pelas suas belezas naturais e humanas…

Pisamos a seguir a Ponte de S. Francisco, que se diz ter sido uma ponte romana, depois demolida e reconstruída e que durante séculos foi a única ponte que assegurava a entrada sul do Sardoal, próxima da Capela de S. Francisco, cujos vestígios desapareceram, sendo a imagem do seu Padroeiro venerada na Capela do Espírito Santo, no centro da Vila.

Subindo a calçada, atravessamos a Estrada do Ramal, seguindo um caminho de terra batida que, em minha opinião faz a transição dos olivais com a floresta, apesar de se verificar, hoje, um curioso fenómeno de natureza botânica que assenta no facto de irmos encontrar muitas oliveiras a «dar» amoras, o resultado visível de um combate desleal entre as silvas e as oliveiras, do qual o homem devia ser o árbitro, função de que se alheou com os maus resultados que vamos ver ao longo de grande parte do percurso.

Atingida a antiga EN 244-3, percorremos algumas dezenas de metros até ao Posto de Combustível da GALP e cruzamos a Variante à EN2, para o que se recomenda muito cuidado e uma atenção redobrada, seguindo a estrada para Valhascos e uns metros depois do Alto da Ramalha, abandonamos o asfalto, seguindo à esquerda, por um caminho rural que nos vai levar ao Ribeiro. No labirinto dos caminhos que vamos seguir devem ser tomadas em atenção as fitas sinalizadoras que vamos encontrar nas proximidades dos cruzamentos. Depois do Ribeiro voltamos a seguir pela esquerda, subindo a encosta do Curral da Serra, pelo limite dos Pombais, até ao Campo da Bola de Valhascos.

Quem, como eu, conhece estes terrenos há cerca de 40 anos, quando não havia uma nesga de terreno por cultivar, uma oliveira abandonada, uma árvore de fruto não tratada, um pé de tojo, de carqueja ou uma moita, não pode deixar de sentir uma profunda tristeza e frustração pela sensação de abandono da terra, que os fluxos migratórios dos anos 60 provocou, apesar de na actualidade se encontrar, aqui e além, alguns espaços cultivados e tratados, ainda que sejam quase exclusivamente os mais velhos, após o seu regresso às origens, que os cuidam, apesar de se ter perdido a exuberância agrícola, e de ser muito reduzida a expressão económica da produção de azeite, de figos ou de vinho.

Esta sensação de abandono faz-me recuar aos tempos da minha infância, quando palmilhava estes olivais, então muito bem tratados, em busca das azeitonas esquecidas, ao “caroço”, ao “aleijo” ou ao “aleijão. Dizia-se “ir ao caroço” à apanha autorizada e legitimada por formas de direito consuetudinário, da azeitona que caía durante o Verão, durante um certo período do mês de Setembro, que creio, terminava a 3 ou 4 de Outubro; “ir ao aleijo” era uma forma que as famílias de menores recursos tinham de conseguir algum azeite, através da apanha das azeitonas que ficavam para trás, depois da passagem do rancho; e “ir ao aleijão”, era uma forma subtil de dizer “roubar azeitona”, em olivais ainda não apanhados, iludindo a apertada vigilância dos seus proprietários.

Cruzando o asfalto, encontramos o Campo da Bola de Valhascos, palco de renhidos encontros de futebol há muitos anos, e que hoje evidencia um abandono similar ao que encontramos nos campos circundantes. Vamos descer pelo caminho da esquerda, onde vai ser necessário procurar com atenção as marcas sinalizadoras do percurso, até avistarmos as primeiras casas do Vale da Pedra, em Cabeça das Mós, abandonando a descida para o Pisão do Bruxo. Seguindo pela esquerda, numa subida acentuada que não é, no entanto, muito longa, fazemos uma caminhada de algumas centenas de metros no espaço urbano de Cabeça das Mós, até ao cruzamento do Vale da Pedra, seguindo depois à esquerda pela rua que vai dar à antiga EN 358 que não chegamos a atingir, porque vamos percorrer um caminho florestal, que começa próximo do Lagar do Alpalhão, seguindo à direita, até atingir uma elevação, onde vale a pena fazer uma pequena paragem, para observar a paisagem envolvente, em especial a Norte, visionando os terríveis efeitos dos fogos florestais e os poucos espaços onde o ordenamento florestal é uma realidade nesta zona.

Descendo à esquerda, encontramos a antiga EN 358 que vamos percorrer num curto espaço, até encontrar a ponte da Ribeira de Arcez, à saída da qual se situa a Casa do Pastor, onde vamos fazer uma paragem para reabastecimento, já que os cerca de sete quilómetros percorridos até aqui já devem ter deixado marcas e desgastado as energias de alguns menos habituados a estas andanças. Vale a pena apreciar a beleza paradisíaca da paisagem envolvente, neste espaço de turismo em espaço rural que o Sr. Carlos Neves e Família em tão boa hora promoveram.

A partir daqui e durante alguns quilómetros o eixo do passeio vai ser a Ribeira de Arcez e depois a Ribeira das Sarnadas, a partir do Vale de Oliveira, num enquadramento bem diferente do passeio que fizemos até aqui. Atravessamos a Quinta de Arcez, seguindo pelo antigo caminho que nos vai levar até à Lapa.

Chegámos à Lapa, onde encontramos na margem direita da ribeira a Ermida da Senhora da Lapa, que mergulha as suas raízes num passado longínquo, de tal modo que a tradição trouxe até nós memórias de lutas com mouros que documentalmente se não podem comprovar.

Seja como for, já por volta de 1600 o seu culto tinha atingido grande difusão. Foi por essa altura que se ergueu a capela em que passou a ser venerada a imagem da Senhora da Lapa, sobre a qual escreveu Frei Agostinho de Santa Maria, em 1721, no «Santuário Mariano», entre outras coisas, o seguinte: “ (…) Junto àquele sítio havia uma quinta de que era senhor o Abade João Cansado e este, por devoção da Senhora, para lhe melhorar o sítio e para não a apartar muito do lugar que escolhera, lhe edificou aquela ermida e santuário, em que a colocou. Infere-se, por tradição, que muitas vezes fugira, para ir buscar o primeiro sítio em que apareceu. Mas depois que de todo se lhe acabou e aparelhou o lugar em que pudesse ser venerada, se lhe pediu com rendido afecto a aceitasse(…).

Qualquer dos caminhos de entrada na Lapa vai dar a pequenos recantos de bucólica meditação e nas árvores são visíveis as marcas de corações feridos pelas setas de Cupido, sinais de fugidias paixões ou de românticos encontros, apenas iluminados pelo luar de prata do mês de Agosto…

A montante da ribeira, a seguir à gruta e às ruínas da antiga habitação e lagar anexo, desenvolve-se, em obra, a construção da Barragem da Lapa, um empreendimento com uma importância estratégica decisiva para o concelho de Sardoal, cuja dimensão pode ser, parcialmente, apreciada por quem não receie subir o paredão em construção. Pena que já não se possa visitar as azenhas da Carrascosa e da Azenha Nova, que por irem ficar submersas foram já demolidas.

A partir daqui entramos no território em que se situam os locais que foram outrora o cenário da minha meninice, que constituíram o mundo dos meus sonhos e que me fizeram vibrar de alegria e de entusiasmos incontidos, na minha alma ingénua de criança. Não resisto à tentação de transcrever um pequeno texto do Professor Bento de Jesus Caraça:

“Morte e vida unem-se, formando um processo único de evolução – o fogo vive a morte do ar e o ar vive a morte do fogo; a água vive a morte da terra e a terra vive a morte da água. Assim a morte não significa destruição, ruína, mas fonte de uma nova vida: a todo o momento a morte actua e a vida surge. Daqui resulta que é impossível, num dado instante, atingir a permanência, a estabilidade seja do que for, tudo flui, tudo devém, a todo o momento, uma coisa nova – tu não podes descer duas vezes o mesmo rio, porque novas águas correm sempre sobre ti.

Mas, se assim é, as coisas, ao mesmo tempo são e não são elas próprias e o mesmo processo de evolução nos atinge a nós – somos e não somos.

Transformamo-nos constantemente.”

Deixamos a Lapa em direcção à Palhota. Passamos pelo Sancho, ao lado de uma ponte que a tradição popular diz ter sido construída pelos Romanos. À nossa direita fica um monte elevado e íngreme, que pelo lado da Lapa termina numa escarpa a pique. Chamam a este monte «Castelo da Lapa» e são ainda visíveis alguns vestígios de construções antigas que se diz serem de uma povoação pré-histórica, mas o assunto nunca foi devidamente estudado para se poder concluir pela verdade ou mentira desta afirmação.

Se subíssemos até ao cume, ganharíamos, a pouco e pouco, a percepção de uma paisagem envolvente, agressiva, caracteristicamente rural, mas de uma beleza que as palavras do nosso vocabulário não podem descrever. Para sul a Lapa e a Quinta de Arcez; para nascente os montes que escondem a aldeia de Entre Serras; e rodando em sentido contrário ao do movimento dos ponteiros do relógio, encontramos a Carrascosa e mais atrás a Azenha Nova, na Ribeira do Vale Formoso. Em baixo corre a Ribeira das Sarnadas ou do Cabril, ao longo do Vale de Oliveira, ficando à nossa esquerda o Porto de Mação, complexo aproveitamento hidráulico que pode manter em funcionamento simultâneo, com uma só levada, duas azenhas e um lagar. Virados para norte e para poente fica o Vale do Sancho, as Pardianas, as encostas dos Bordelhos. Em baixo, aos nossos pés, a Palhota e, mais longe, Entrevinhas.

Chegados ao Largo da Palhota, podemos recordar a espartaria que aí funcionou durante muitos anos e uma história da minha meninice que falava da existência de um túnel que ligava a casa que foi do Ti Zé Cristo à Lapa, através de uma cidade subterrânea em que habitavam mouros. Contava-se, ainda, que um galo introduzido por uma abertura que existe na Lapa, 50 metros abaixo da Capela, tinha vindo cantar debaixo da casa do referido Zé Cristo, sendo recolhido por um alçapão que aí existia. Coisas do imaginário popular…

Aqui passava uma rota de almocreves, que nas suas mulas transportavam mercadorias de terra em terra, que devia vir de Mação, de onde resulta o topónimo «Porto de Mação», porque aí se devia pagar portagem (imposto municipal ou régio) sobre as diversas mercadorias em trânsito. Esta rota seguia para a Venda Nova, Andreus, Bioucas e Tomar ou, em alternativa para o Mogão, Amieira, Codes, Vila de Rei, etc.

Cortamos à direita e poucos metros à frente seguimos à esquerda, até chegar ao Porto de Mação, a que atrás já me referi, onde vamos visitar um moinho movido a água.

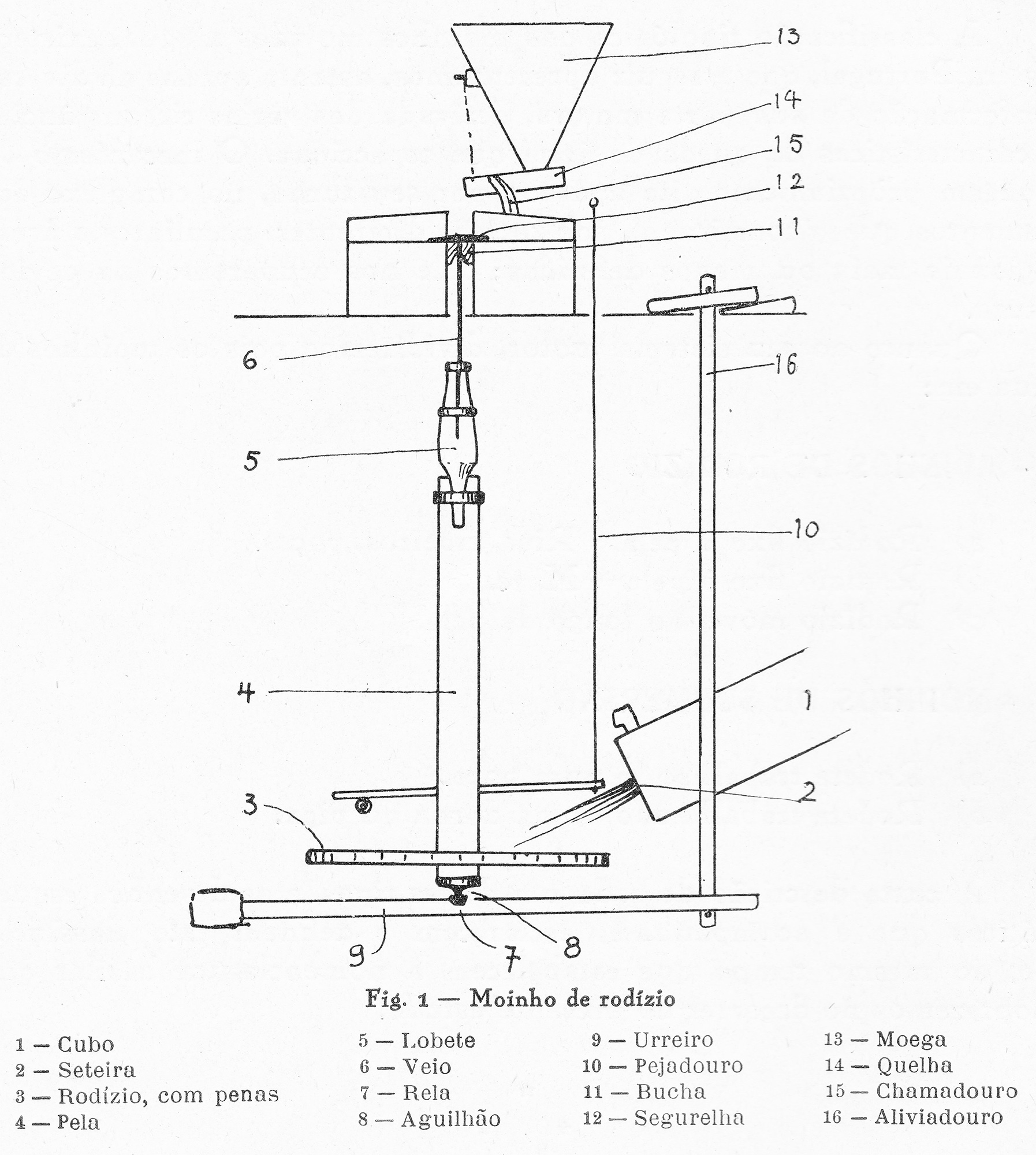

Os moinhos movidos a água, nesta região, podem ser de roda horizontal (moinhos de rodízio) ou de roda vertical (azenhas). A diferença entre eles está apenas na parte motora, pois a da moagem é fundamentalmente igual.

O que vamos visitar é um moinho de rodízio.

A água é desviada da ribeira a algumas centenas de metros mais acima, através do açude, um muro erguido na Ribeira das Sarnadas ou do Cabril, para elevar a água para a levada, conduzindo-a para a presa. À entrada da levada existe uma pequena abertura que regula o volume da água que se pretende utilizar, evitando que ela transborde durante o percurso, ou inunde o moinho. A ligação entre a presa e o orifício por onde a água sai para bater nas penas do rodízio é feita através do cubo ou cale.

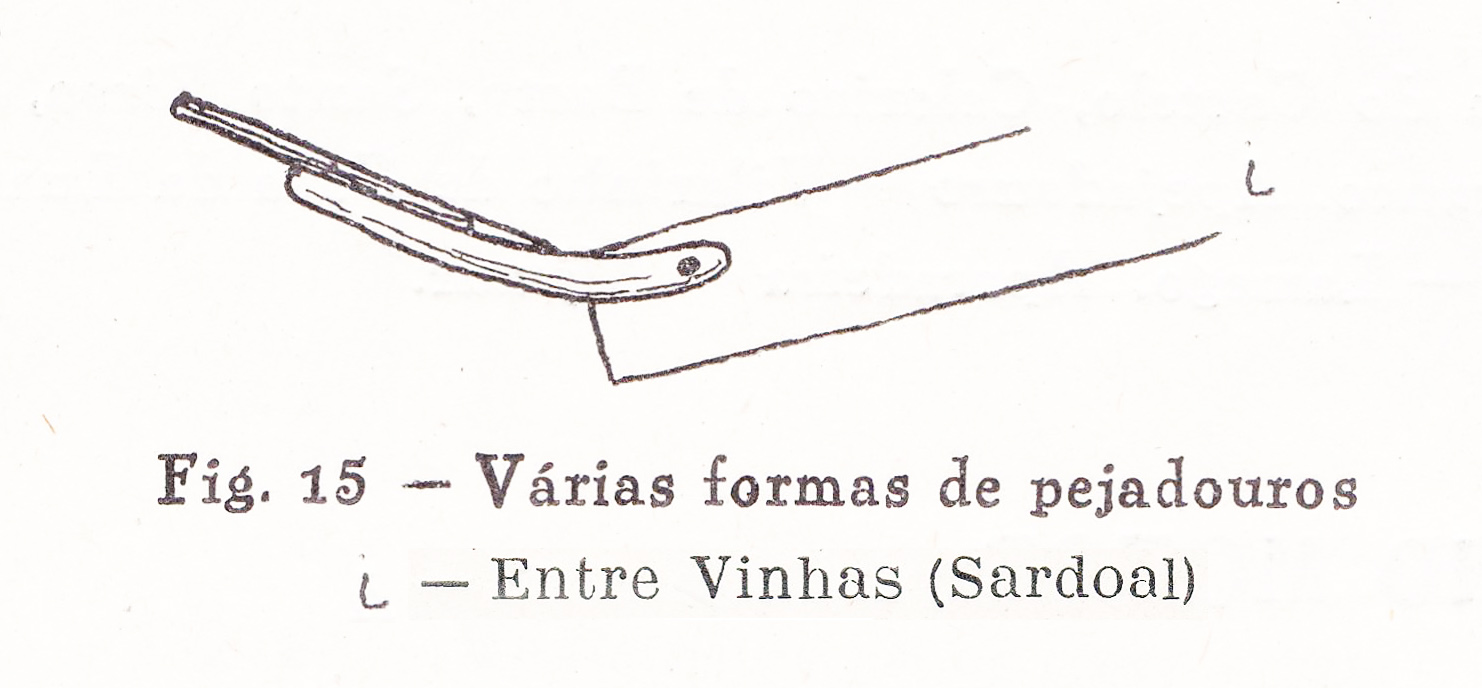

À entrada dos cubos encontra-se uma espécie de coivo que «filtra» a água e impede a entrada de paus, pinhas, folhas, palhas e outras coisas que possam entupir a seteira de saída da água, onde se situa o pejadouro, que quando é necessário faz o desvio da água evitando que ela bata nas penas do rodízio, parando o moinho. Neste caso o pejadouro está mergulhado a um taco mergulhado na moega.

O rodízio é uma peça constituída por uma roda de palhetas nas quais bate o jacto de água, e cujo movimento de rotação é transmitido à mó pela pela que lhe serve de eixo.

A parte da moagem propriamente dita, situa-se no sobrado, onde se encontram as mós, a moega, a quelha e o chamadouro a ela ligados e a agulha do aliviadouro.

As duas pedras designam-se por mós, contudo a inferior é fixa e dá-se-lhe o nome especial de pouso, reservando-se o de mó, em sentido estrito, ou andadeira, para a superior; o conjunto das duas é vulgarmente conhecido por casal. A mó apresenta na sua face inferior um entalhe de cada lado do olho, formando um encaixe a que se dá o nome de segurelhal, onde entram as abas da segurelha, enfiada na espiga do veio.

A moega é uma caixa de madeira de forma piramidal, com o vértice para baixo a abrir dentro da quelha que é uma caleira de madeira, suspensa da moega e à frente pelo regulador da quelha que é uma peça com que se varia a inclinação da quelha, provocando uma maior ou menor queda de grão no olho da mó.

O chamadouro é uma peça que provoca a vibração da quelha e a consequente queda do grão, sendo o chamadouro que aqui vemos, um chamadouro de rodinha.

O chocalho, a que aqui também se chamava chinquilho, é o acessório que previne o moleiro de que o grão está a acabar na moega. É constituído por um chocalho dependurado de um fio, o qual, depois de passar por uma roldana colocada acima da moega, se vai amarrar a um taco de madeira ou cortiça, metido dentro dela sob o grão. Este taco é coberto pelo grão, e somente quando este está a acabar é que o peso do chocalho o levanta; o chocalho cai então sobre a andadeira, provocando o barulho que previne o moleiro. Pode, também, ligar-se a um taco ou rodela que fica na moega, à tábua do pejadouro. O moinho pára, assim, automaticamente, logo que o grão acabe.

A farinha é recolhida no tremonhado.

E como seria a vida dos moleiros?

Para responder a esta questão, socorro-me do que escreveu Fernando Galhano, no seu livro “Moinhos e Azenhas de Portugal”:

“(…) Acontece muita vez, quando se entra num moinho, ver o moleiro sentado, ou a mexericar em coisa sem importância. Pode-se ficar até com a impressão de que o trabalho mais esforçado, não é propriamente o da moagem, mas o transporte do grão ou da farinha, de e para a casa do freguês.

Vida descansada? É certo, mas nem tanto. É certo que parte do trabalho no moinho é de simples vigilância. Mas, principalmente num dia de vento, ela tem de ser constante e aturada. Uma simples mudança da sua direcção obriga a uma correcção da orientação do mastro; uma ventania mais violenta aconselha a colher as velas. Mas o próprio maquinismo da moagem pede atenção. É o deitar o grão na moega; o ensacar a farinha do tremonhado; um pequeno jeito no aliviadouro, quando o girar da mó não dá boa farinha.

Tarefa mais trabalhosa é o picar das mós. A frequência da picagem depende, evidentemente, da duração do trabalho de moagem e da dureza das pedras. Mas se aquele for constante e rápido, pode a picagem ter de ser feita de três em três dias, e mesmo menos.

Estas são as tarefas normais de um moleiro. Mas há uma peça que se parte, apodrece ou desloca. E há as grandes desgraças de um mastro que se parte, ou de uma levada ou açude que uma cheia destrói.

Claro que, em casos assim sérios, quem os resolve são os especialistas. Mas o moleiro acompanha, vigia, e muitas vezes aconselha. Porque o moleiro é geralmente um homem com habilidade, por vezes mesmo engenhoso, habituado a contar apenas consigo para qualquer compostura, até porque o isolamento do moinho em muitas vezes dificulta a ajuda doutrém.

É talvez o isolamento em que decorre a vida do moleiro que contribui para a sua maneira cordial de receber quem chega. Longe doutra gente durante grande parte do dia (ou durante dias, como é o caso de muitos moleiros alentejanos, cuja habitação se aninha logo por baixo do moinho, no alto de um cerro), é sempre com boa cara que convida a entrar, dá explicações, conversa. Nas minhas andanças, em todas as visitas que fiz a moinhos de água ou de vento (muitas vezes o mesmo moleiro trabalha com o de água enquanto a tem, e com o de vento quando esta falha), nessas visitas nunca encontrei cara carrancuda que me enxotasse.

É certo que os moleiros não têm lá muito boa fama. Mas é por outras razões. Por toda a parte – não só entre nós – os acusaram de fazer a maquia a seu jeito.

Por isso já nos forais se mencionavam as suas obrigações. E desde então não faltaram posturas que regulavam a actividade dos moinhos – a proibição de bestas dentro deles, a obrigação de manterem os cambeiros em ordem, a qualidade da farinha, e, principalmente, a honestidade da maquia. Se essas preocupações foram eficazes, já não será fácil saber. Mas o conhecido dito popular citado por Leite de Vasconcelos, leva a crer bem que não.

Vem minha filha

Tira uma maquia

Vem minha mulher

Tira o que quer

Vem o criado

Tira o que lhe é dado

Venho eu

Tiro o que é meu

Claro que, se fosse assim, não ficava nada para quem lá levava o grão a moer.

De qualquer modo, se em tempos os moleiros foram realmente um tanto ladravazes, hoje já não o são, até porque a concorrência não deixa. Cada vez mais a profissão é difícil, e o número de moinhos abandonados cresce de modo muito rápido. Acontece agora entre nós o que aconteceu lá fora há tempo. Em lugares em que as condições locais não têm animado a instalação de moagem mecânica, eles lá vão mantendo uma vida insegura, enquanto a miragem de melhor paga não afasta deles os profissionais ainda válidos. Muitos são também os que, montando um motor auxiliar, esperam desanimar uma instalação concorrente (principalmente em moinhos de vento do Alentejo).

Balões de oxigénio!

O moinho a água ou a vento pertence a uma época passada; o seu desaparecimento pode apenas olhar-se com certa melancolia.

Em breve, junto dos ribeiros, não restarão senão uns restos de paredes que as cheias do Inverno vão desmoronando aos poucos, E no alto dos outeiros, ou nas terras planas do litoral, o vento, em vez de mover as quatro velas brancas, assobiará apenas nos braços de uma entrosga presa ainda a um mastro partido.”

Todo este espaço do Porto de Mação, justificava um dia de permanência, para ver com cuidada atenção os pormenores hidráulicos, os mecanismos e artefactos, quer dos moinhos de água, quer do lagar de azeite, que vai ficar parcialmente inundado quando a Barragem da Lapa atingir a sua cota máxima de cheia.

Prosseguimos o passeio atravessando a Ribeira das Sarnadas, pela ponte, cortando depois à esquerda, no princípio do Vale de Oliveira, passando atrás das casas aí existentes e que foram, também, residência de moleiros, seguindo pelo caminho que segue paralelo ao curso da Ribeira.

Não resisto a transcrever aqui um excerto de um poema que escrevi em 1995, com o título “Camponeses Imaginários”:

(…)

Mais tarde, enquanto trato os porcos

E corro à pedrada a galinha pedrês

Que esgaravata os canteiros da couve lombarda

Ouço-te no curral a ralhar com a chiba

Essa danada nova que quer é brincadeira

Enquanto ordenhas as cabras e ovelhas.

Levo uma enxada e vou regar a horta da Ribeira.

A água é de partilhas.

Levo algumas costelas que armo aos pássaros

Com bichos do milho e formigas de asa.

Vou à represa e tiro-lhe o tafulho

E acompanho a água pela levada

Para tapar os buracos das toupeiras

Trago as botas às costas, com as meias dentro

E vou descalço, calças arregaçadas

Usando os calcanhares como maços

Para fechar melhor os cortadouros.

Primeiro rego as couves, com um cabaço

Em corrida agitada para não perder a água.

Depois algumas leiras de feijão de embarrar.

Deixo a água a correr para um lanço de nabos

E regresso à represa para a fechar.

Lavo os pés e volto-me a calçar

Apanho as peras, as maçãs e alguns pêssegos

Que cairam no chão, de ontem para hoje

E alguns melões maduros e melancias

Que guardo no palheiro, p’ra mais tarde levar

Quando aqui vier com o burro com os seirões

Dou a volta às ratoeiras, as tais costelas

Alguns branquinhos, passaretas e ferreiros

Um melro, uma rabeta e duas toutinegras

Que de regresso a casa começo a depenar

(Dos piscos nem sinal, que ainda é cedo)

Vejo o fumo do forno que estás a aquecer

O pão já está tendido no tabuleiro

Fazes o queijo, sentada à lareira

Um ritual sereno que gostas de fazer.

Ajudo-te a meter o pão no forno

E enquanto cose, vamos os dois ao pinhal

Rapar caruma e mato para a cama do gado

Com uma gadanha que eu fiz da ponta de um pinheiro

Recolho as paveias, que juntas com cuidado

E faço os feixes que vamos transportar.

E chegados a casa, tarefas divididas

Tratas do pão e do almoço

Enquanto eu limpo a furda e o curral

Juntando o esterco numa moreia alta

Que irá para a horta na Primavera

Para estrumar as terras

Os porcos assustam-se e ficam inquietos

E só sossegam quando lhe deitas a lavadura

Com o almece, abóbora, algumas couves

E uns figos esmagados

Dois punhados de farinha de milho

Que eu moí na Azenha da Carrascosa

Em pouco tempo o masseirão fica vazio

E os porcos fossam o mato e a caruma

Procurando as minhocas que adoram. (…)”

Antes de cruzarmos a ponte que nos vai levar à outra margem da Ribeira, deixamos à nossa direita as ruínas de uma casa, de um lagar e das azenhas, cujo último moleiro foi o Ti Manuel Fernandes, já falecido e que deixaram de funcionar há cerca de 40 anos. Hoje este conjunto é um monte de ruínas e já nem se consegue notar o sistema de regadio que abastecia as hortas a jusante e cuja partilha de águas assentava em regras seculares, escrupulosamente cumpridas. Formas de direito consuetudinário, que regiam muitas relações entre o povo simples do mundo rural, em que a palavra dada valia uma escritura pública.

Passando a ponte, um pouco adiante, cortamos à direita, deixando à nossa esquerda o marco que separa as freguesias de Sardoal e de Alcaravela. Seguindo ao longo da ribeira, sempre ladeada de amieiros, alguns choupos, salgueiros, eucaliptos e silvas, se procurarmos bem podemos encontrar uma fonte. Basta subir a barreira do lado esquerdo, um pouco antes do primeiro açude. A água é férrea e bebida por um caneco de barro da resina tem um sabor especial e diferente. A brisa que sopra por entre os amieiros e eucaliptos, cria sonoridades próprias que misturadas com o som da água que cai na bica e no açude, nos obriga a uma momentânea paragem, em que podemos procurar identificar as melodias que nos parecem conhecidas. Sem êxito!…

À medida que nos aproximamos do Cabril, as encostas que ladeiam o vale tornam-se mais íngremes e mais altas. Sempre que percorro este caminho, a partir do segundo açude e antes de chegar à primeira azenha, tenho sempre a sensação de que o ar se torna mais quente e o eco dos passos nas duas encostas cria efeitos especiais, que me fazem lembrar o som dos búzios que na minha infância eram utilizados pelos pastores para espantar os lobos ou para anunciar a partida para a faina da apanha da azeitona, nas manhãs frias de Novembro e Dezembro.

Das margens da ribeira sobem montes que no século XVIII se chamavam os Montes da Vilhena, onde se diz ter existido uma povoação pré-histórica e que são o cenário de lendas de mouras encantadas, que podem ser lidas no livro do Dr. Augusto Serras “ALCARAVELA – Memórias de um Povo”, editado há alguns anos pela Câmara Municipal de Sardoal.

Um pouco acima da primeira azenha, encontramos umas ruínas de um lagar. Infelizmente ardeu em 1991, perdendo-se um notável exemplar de arqueologia industrial. Ainda me lembro de o ver a funcionar, há perto de quarenta anos. Era um lagar de vara, com duas varas de grandes dimensões. Enquanto elas existiram, sempre que aqui vinha, a primeira sensação que tinha ao olhar as varas era de admiração. A sua enorme dimensão levava-me a imaginar o esforço titânico que deve ter sido preciso desenvolver para as colocar neste local e a arte e o engenho do artista-carpinteiro que talhou o fuso e montou as engrenagens, com a madeira como principal componente.

A algumas dezenas de metros acima paramos sobre a fraga de onde nasce a Fonte da Rosa Mana. É um local muito bonito. Olhando a ribeira, acompanhem com a vista o monte fronteiro. No alto estão as ruínas de mais um moinho de vento, o último que me lembro de ter visto a funcionar no concelho de Sardoal.

Um pouco antes da ponte, já com as primeiras casas da aldeia da Presa à vista, encontramos o espelho de água da Rosa Mana. Descemos pelo caminho, um estreito carreiro, que passa junto aos moinhos de água, que se tudo correr de acordo com o previsto serão recuperados e postos a funcionar no próximo ano, por iniciativa da Câmara Municipal de Sardoal, e vamos mitigar a nossa sede da bica da fonte da Rosa Mana.

Voltemos agora um pouco para trás, pelo mesmo caminho que seguimos antes, até encontrar o primeiro caminho que nos aparece do lado direito.

Não posso deixar de recordar a Ti Maria Silva, pastora de um pequeno rebanho, que encontrava muitas vezes na minha meninice ao longo da Ribeira do Cabril e na horta do Valinho, ali perto. De recordação em recordação, lembro-me do tempo em que os moradores da Presa iam buscar água para beber à Fonte da Rosa Mana. Era um longo percurso para ter água potável, para ter um cântaro ou asado na cantareira, peça de mobiliário, caída aos poucos em desuso, onde se colocavam também os pratos.

Vivendo um pouco de recordações, e olhando as lameiras das margens da ribeira, lembro-me de uma cultura que teve grande tradição nas hortas deste vale: Refiro-me ao linho.

Na freguesia de Alcaravela, a existência de uma povoação chamada Pisão (para quem não saiba, direi que o pisão era um dispositivo movido a água para trabalhar o linho), é indício seguro de que o linho também teve aqui grande importância na manufactura de vestes, toalhas e lençóis.

Vocábulos como: ripanço, bagunha, maço, tasca, espadela, cedeiro, roca, dobadoira, argadilho, são exemplos de uma linguagem ancestral, hoje quase perdida.

Percorrendo o caminho a meia encosta, no Valinho, as minhas memórias perdem, de repente, o rosto. Pasta de suor e névoa, labirinto escuro na claridade do dia que só começa a iluminar-se ao sol posto. De um momento para o outro sinto na mão que me guia a cegueira ardente dos olhos da imaginação…

Julgo ver os camponeses a erguer a enxada e enterrá-la com força de coveiro, desfazendo os torrões para não pesarem nas sementes e quando páram, olhando o céu, como se tivessem o culto das nuvens. Apetece-me perguntar-lhes pela chuva, porque acredito na cerimónia das sementes, quando interrogam as árvores para que possa haver flores e frutos. Afinal, basta uma semente para que tudo possa voltar ao sonho…

A terra ama todos os mortos com os mesmos embalos de flores e chuva e a intimidade do silêncio que apodrece as raízes, esconde nas sementes as flores com punhais de Primavera.

Percorri este espaço muitas vezes, de noite e de dia, porque gostava de respirar a brisa, o suor, a noite, obrigando as rãs a calarem-se nos charcos, porque gosto de sonhar em silêncio. Mas, agora, a força húmida do sol rompe pequenas membranas no sexo dos pinheiros. Atrás de nós, eucaliptos em fila, neste cemitério de árvores, tão frágeis quando os ramos se curvam. Mais acima, olhando o manto verde pinho que se estende em todas as direcções, até os olhos constroem as chamas na morte dos pinheiros. Há o rigor da cor da sede e aqui, neste monte de poente-lume-roxo, quero sentar-me a ver as formigas na terra.

Prosseguimos por entre moitas, tojos, carquejas e estevas e ao olhar a paisagem deslumbrante em todas as direcções, quero supôr, aqui, um epitáfio: “Não há vida nem morte, mas apenas um conjunto de sonhos: futuro, presente, passado. A angústia de, mesmo sem começar, tudo ter acabado há muito.”

Um pouco à frente, seguindo pela esquerda, o monte e os pinheiros impedem a visão do que vou descrever:

“Na linha fronteiriça do horizonte, uma crista de moinhos de vento, limita o território dos homens.

As suas velas descrevem uma dança ritual entre a terra e o céu, com corvos por testemunhas.

Por aqui passaram Romanos, Visigodos e Árabes, neste punhado de terra fecundado pela espiritualidade, semeado de sol e de flores e de gente boa, onde não há semente que não se transforme na fruta mais colorida ou no trigo mais louro; não há céu mais macio, nem luz mais acariciante para as mil flores que Deus aqui deixou para desafiar os artistas…

Os que partiram para longe guardaram esta terra agarrada à sola dos sapatos e a saudade cravada na alma… No coração, tradições, festas e rituais que pontuavam o ritmo das estações, das colheitas, das ceifas, das vindimas… Na pele, uma cultura.

Ribeiros e riachos emitem música para inspirar os poetas e um firmamento límpido, resguarda luminosos segredos de beleza para quem os queira ver. E, de repente, o milagre da Criação está aí, óbvio, oferecido à nossa contemplação, exibindo a sua beleza com toda a espontaneidade. De repente, abre-se na nossa memória aquele livro de imagens, cheio de emoções estéticas que dormitavam e que situamos lá muito perto do paraíso, onde giestas e rosmaninho abundam.”

Andando algumas centenas de metros, seguimos por um caminho à esquerda que nos vai levar aos Moinhos de Vento de Entrevinhas. Basta seguir as marcas indicativas colocadas nos pinheiros.

Recomendo um texto que escrevi há algum tempo, com o título: “Os caminhos da modernidade. Tão longe e… tão perto!”, com algumas memórias e testemunhos deste espaço e da sua ruralidade, ainda tão presentes na minha memória.

Sempre que regresso ao Alto dos Moinhos de Entrevinhas, percorre-me um frémito de emoção, como se fosse possível viajar no tempo e recuar mais de quatro dezenas de anos, quando ainda funcionava o moinho que agora, se o vento o permitir, volta a funcionar, quando o seu moleiro era o Sr. Joaquim dos Santos Baptista ou o seu filho Tiago, que também eram os donos da azenha que visitámos no Porto de Mação.

Nasci a pouco mais de trezentos metros daqui. Por aqui cresci, brinquei e trabalhei. Aliás, era aqui que nos finais dos anos cinquenta se juntavam os rapazes da aldeia de Entrevinhas para disputar renhidos desafios de futebol com bolas de trapos, descalços, para não estragar os sapatos e em quase sempre acabávamos com os dedos dos pés esfolados e/ou com grandes nódoas negras. Era também aqui que se vinha buscar uma espécie de argila amarelada (ocre) que misturada com a cal servia para pintar as barras das casas.

Creio que não vale a pena descrever a paisagem envolvente. Basta que a olhem com atenção. E ainda que a altura dos primeiros pinheiros impeça uma maior abrangência do horizonte que se abre, especialmente a sul e a poente, podemos ver algumas casas de Cabeça das Mós e de Mouriscas, a Vila do Sardoal e algumas casas de Carvalhal e se a limpidez da atmosfera o permitir, a cidade de Abrantes, que invejosa nos esconde as planuras da Lezíria Ribatejana e na direcção das torres da Central Termoeléctrica do Pego, um elemento estranho à paisagem que simboliza, para o bem e para o mal, a evolução tecnológica na produção de energia eléctrica, as planuras alentejanas, onde tantos homens da aldeia de Entrevinhas e de todo o concelho de Sardoal, no papel de «ratinhos», labutaram em longas jornadas de ceifas, trabalho e sofrimento. Para norte e nascente as agrestes serranias, que a pouco e pouco se voltam a vestir de verde, depois de percorridas por uma língua vermelha de fogo, nos escondem a Beira Baixa, cujas características já são evidentes na vizinha freguesia de Alcaravela, cujos limites daqui se avistam.

O nosso passeio está quase a terminar. Descendo para a aldeia de Entrevinhas, seguindo ainda as marcas sinalizadoras, estará, assim o espero, à nossa espera, no Largo das Festas, bem próximo da Capela de Santo António de Entrevinhas, um autocarro que nos transportará para o Sardoal, onde vamos ainda fazer um curto itinerário urbano que começará no Jardim da Tapada da Torre, passando pelo Eucalipto Grande, uma das árvores notáveis e classificadas do concelho de Sardoal. As outras são a Pinheira do Castiço, junto da qual passámos perto no princípio do passeio, o Sobreiro de Dona Maria, nos subúrbios da Vila, logo a seguir à Fonte Velha e a Palmeira da Casa Grande, sentinela vigilante, há muitos anos, que sobressai sobre os telhados, nas traseiras dos Paços do Concelho e da Casa Grande, bem no coração deste burgo.

Vamos passar pelo antigo Convento de Santa Maria da Caridade, fundado em 1571 pelos Franciscanos da Província da Piedade, onde em imponente mausoléu repousa D. Gaspar Barata de Mendonça, um sardoalense ilustre, que foi o 1º Arcebispo da Baía e Primaz do Brasil, que em finais do século XVIII reedificou o Convento.

Com a extinção das Ordens Religiosas, em 1834, foi para aqui transferido o Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Sardoal, entretanto encerrado, em 1979. Em espaço anexo funciona o Lar/Centro de Dia de Santa Maria da Caridade.

Voltando a descer, por entre os seculares freixos que a tradição popular diz terem sido trazidos da Índia, na segunda viagem de Vasco da Gama, passamos pela Capela de Sant’Ana, onde se venera com devoção, em especial das mulheres grávidas, uma imagem tripla com a Padroeira que segura ao colo a Virgem, que por sua vez segura o Menino Jesus.

Continuando pela Rua 5 de Outubro, passamos pela Capela de Santa Catarina e pela Capela de Nossa Senhora do Carmo, que era a Capela privativa da Casa Grande ou dos Almeidas e eis-nos chegados ao ponto de partida.

Apesar do cansaço, espero, sinceramente que tenham gostado deste percurso, um, entre muitos que seria possível fazer, com inegáveis motivos de interesse, pelo concelho de Sardoal.

Vivam as Festas do Concelho e aceitem o nosso conselho: voltem sempre!

23 de Setembro de 2000